知的で素敵なLUXURY LIFE 50の実例

膨大な情報に溢れる現代。経験と知識をどう得て、賢く楽しむか? を、衣食住遊~学・整まで、50の実例に。日常に“光=LUX”を与えてくれる新しい価値観をぜひご覧ください。

[実例37/学]

アートを学び、愉しむことはビジネスセンスを磨くこと

[教えてくれた人]

東京画廊+BTAP 代表取締役社長 山本豊津さん

1948年、東京生まれ。武蔵野美術大学卒業後、元大蔵大臣村山達雄氏の秘書を経て、1981年より東京画廊に参画、2000年より代表を務める。CURATIN⇄FAIRのアドバイザーなど、国内外で多くのアートプロジェクトを手がける。

「アートを知ることは、実は、株式投資と同じくらい経済の勉強にもなるのです」

一流のビジネスパーソンには、アートを通した教養が必要だ

最近は、オフィスにアート作品を飾り、美術館やギャラリーに足を運ぶ経営者やビジネスパーソンが多くなってきた。この流れの背景の一つに、コロナ禍による働き方改革があるのではないか、という東京画廊の山本豊津さん。

「コロナ禍によりテレワークが浸透したことでビジネスパーソンに“自分時間”が増えました。“惰性や義務”に費やす時間が少なくなったことで、『純粋に自分が愉しいと思えることに費やせる時間』が増え、以前には感じていなかったQOLの向上を実感するようになったのだろうと思います」。

その時間がなぜ、アートに結びつくのだろうか? 山本さんによると、「自分時間には大きく“フローの時間”と“ストックの時間”があると思います。前者はいわゆる、ゲームに没頭するなど、刹那的な流れに身を委ねる時間。一方、後者は自分の心身に何かを宿す、蓄積するための時間です。これこそが、大人が教養を積むためにアートに触れる時間です。世の中、ストックの時間を過ごしている人が、フローの時間を過ごしている人から利益を得ていますから。ストックの時間をより有意義な時間にするために、アートが有効だということに、気づき始めたビジネスパーソンが増えてきたのでしょう」。

今や企業や社会が求めるのは、アート思考のビジネスパーソン

今や、アートの持つ影響力を利用して社員の教養やインスピレーションを養ったり、何か革新的な事業を生み出そうとする企業が増えている。

「アートと経済の関係を学ぶための社会人を対象としたスクールをいずれ開校したいと考えています。いくつかの企業から講演を依頼されることが多くなってきたからです」と山本さん。

ここで山本さんに、アートを通して触発される能力を3つほど挙げていただいたので、それを後ほどご紹介する。

様々な角度からアートに触れ合うことも大切に

もはやアートが、単に富の象徴や社交のツールではなく、アイデアの開発から組織文化の活性化など、企業活動全般に好影響を及ぼす時代が訪れているといっても過言ではない。

「もちろん、アートを純粋に愉しむのも良い時間です。自宅に絵を飾るだけで、作品を通して夫婦や親子、仲間とのコミュニケーションにもつながりますしね。その一方で、作品をつくった作家の変化や、現代アートの文脈の変質を通して価値の変動を観測する面白さもあります。ですから、アート作品は、株式投資とは異なる資産として、長期的な視点で価値上昇を期待できる投資先としても注目されているのです。特に、現代アートは、場合によっては、株式や不動産よりも高い収益を上げることがあります。友人が私から購入したある作家の作品が、30数年後にオークションサイトで100倍の値をつけた、なんてこともありましたからね」

最後に、山本さんに作品を読み解く案内人となってもらい、アーティストの思考を追体験してみよう。

アートを通して触発される3つの能力

経済に対する【洞察力】

現代アートは資本主義社会のなかで流通する“商品”でもある。「アートの価格を決めるのは、市場であり、経済です。アートには、NYやパリを中心に市場価格を定める仕組みがあり、第三者がその価値を認め、価格がついて初めて社会的な意味が生まれます。アートを通して、これらの背景を知ることは、物事の本質を読み取る能力につながります」(山本さん)

思考回路の【転換力】

ビジネスの判断に行き詰った際に、一度異なる次元に自分の視点を移してみると違うアプローチの糸口が見つかることもあるものだ。「絶えず判断をくだす必要があるリーダーや経営者なら、何かしら自らの思考回路を切り替える手段をお持ちでしょうが、アートは自分のバイアスを一度外してくれる媒介として非常に有効だと思います」(山本さん)

イノベーティブな【発想力】

今の時代、ビジネスパーソンもアーティストと同様にクリエイティブな発想で仕事をすることが、新たな領域を切り開いていくうえで必要だ。「アーティストたちは、自らの人生を通して、新たな見方を歴史に加えるべく、日々努力する人々です。彼らの作品を通してアーティストの思考を追体験することは、新しい視点を学ぶことにつながります」(山本さん)

[山本さんのミニ講座]

3人のアーティストの思考を追体験してみよう

絵画、彫刻、アニメーションなど、山本さんの解説をもとに、作品に込められたアーティストたちの思考の一端をここで読み解いてみたい。

【洞察力】

「日本のアニメーションとマンガが世界に影響を与えているのが、独創的な物語性と絵画性です。それらは、出版物として大量に刊行され消費されてしまいます。松浦はこれらの物語性と絵画性が、人々に与える一過性の表現から流通社会に残る資産性に目を移しアートとしました。彼の洞察力こそポップアートの本領ではないでしょうか」。

【転換力】

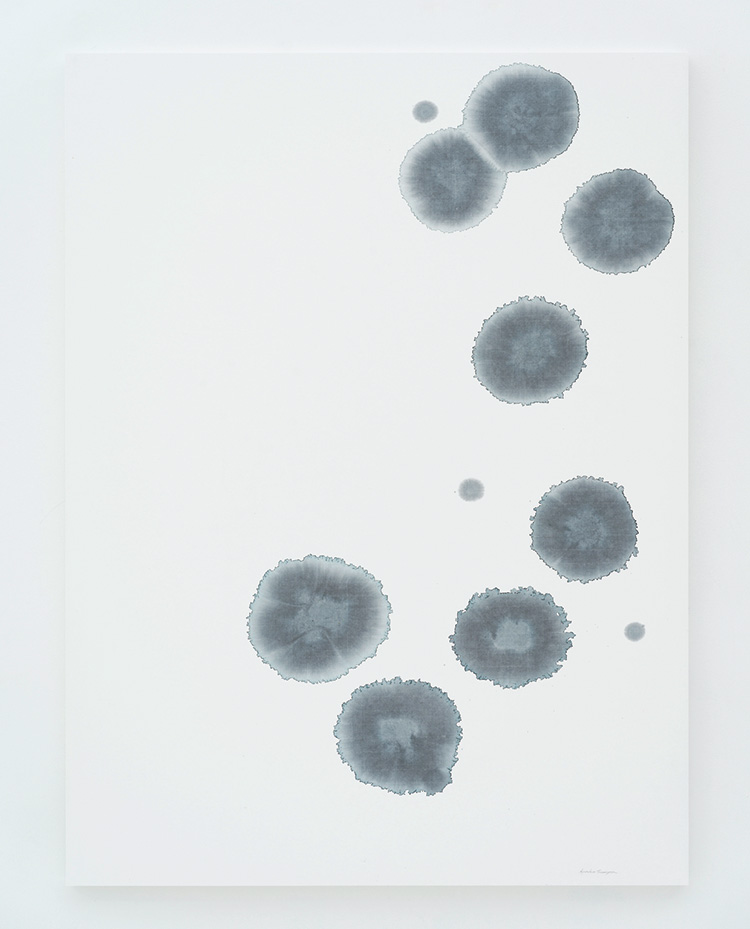

「東アジアの漢字文化圏から生まれた書芸術は、日本人の大切な教養だと思います。Someya氏は、書の原点である漢字を化学記号に差し替え、墨をたっぷり含ませた筆法による滲みで絵画に転換させます。このように、古典の美意識を現代へ甦らせるのはまさに転換力です」。

【発想力】

「皿や花瓶など、生活道具の陶芸を、実用性のないオブジェに展開させ、さらにアートにまで昇華させる近藤氏の制作歴は、イノベーションの連続。彼が独自に開発した銀滴の手法は、数千年にわたる陶芸の歴史で誰も成し遂げていません。本年のアート・バーゼル香港で、このシリーズは完売でした」。

一覧はコチラ: 「知的で素敵なLUXURY LIFE 50の実例」

[MEN’S EX Summer 2025の記事を再構成](スタッフクレジットは本誌に記載)