バーゼル取材 DAY 1

今注目は、ヴィンテージ感のある新作時計

1月のSIHH(ジュネーブサロン)でもすでに始まっていたが、ここバーゼルワールドでも腕時計の小径化が目立つようになってきた。

もう何年も前から日本などアジアのマーケットには、38ミリ程度のケース径の時計が必要と僕などは言ってきたが、ようやくそれが実現される時代になり喜ばしいことだ。

おそらく時計のマーケットにおいて、アジア圏の占める割合が大きくなったこともその背景にあるのだと想像するのだが、いかがだろうか。

時計の歴史というものは、持ち運びしやすい道具として、常々縮小しながらも、精密であることが望まれていたものだった。

それがピークに達するのは、腕時計がポケットウォッチに替わり、タイムキーパーの主役となった20世紀初頭の事である。

パリの宝飾商カルティエが、ムーブメントメーカーのエドモン・ジェジェと独占契約を結んだのも、カルティエが理想とするスマートな腕時計を実現するにふさわしい、ジェジェーの小型ムーブメントが、優秀であったからだろう。

タンク・ウォッチなどに採用された12リーニュ(=27.070ミリ)ほどのムーブメント径は、その後も腕時計の標準的なサイズとなった。

そして1960年代には薄型時計のブームが起きる。その時代のピアジェやユニバーサル、ロンジン、ジュヴェニアといった人気ブランドをはじめ、多くの時計ブランドがその薄くても高精度であることを競い合っていたものだった。

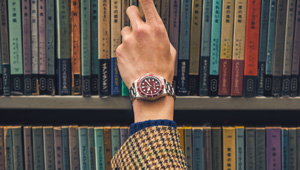

薄く小さなケース径の時計は、スーツやジャケットのようなスタイルにふさわしいエレガントさを備えている。

ヴィンテージ・リストウォッチの、静かな再びの流行も、スイスをはじめとする時計製作会社に影響を与えているのかも知れない。

1970年代に始まったヴィンテージウォッチブームの時代を知らない世代が現れていて、彼らが求めそうな時計を作る事がビジネスチャンスを生む。

そうヴィンテージ感のある新製品が人気を得る可能性は高いのだ。

一方、防水性能や頑丈さが求められるスポーツ系の時計には、それにふさわしいデザインとサイズ感が必要だろうから、これからも適正な大きさの時計が作られていくに違いない。つまり用途に応じた大きさの棲み分けの時代が始まるという事だ。

また文字盤やレザーベルトにさまざまなグリーン・カラーを採用した時計も、SIHHに引き続き、バーゼル会場でもトレンドとなっていた。

深い森を思わせるグリーンもあれば、若草色のような柔らかなグリーンもあり、この殺伐とした時代に、グリーンがイメージさせる生命力、平穏、エコロジーといったキーワードが表す世界感を、多くの人が求めはじめているのではないかと想像した。

Profile

松山 猛 Takeshi Matsuyama

1946年京都生まれ。作家、作詞家、編集者。MEN’S EX本誌創刊以前の1980年代からスイス機械式時計のもの作りに注目し、取材、評論を続ける。バーゼル101年の歴史の3割を実際に取材してきたジャーナリストはそうはいない。

撮影/岸田克法 文/松山 猛