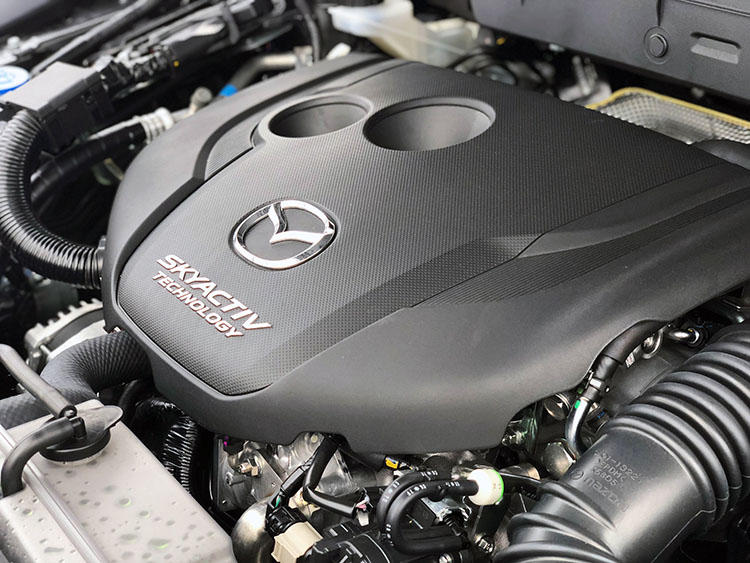

雪の北海道でマツダの新型車をテストドライブ

クルマ好きな人たちがメルセデス・ベンツやBMWやポルシェを褒めるのには、実はちゃんとしたワケがある。単なるブランド信仰ではないのだ。クルマに求められる基本性能には、”走る、曲がる、止まる”の3要素がある。デザインや室内空間の広さなど、それももちろん大切なのだが、先の欧州メーカーはどんなモデルであってもその3要素を疎かにすることはない。

もちろん日本のクルマだって、アクセルを踏めば走るし、ステアリングを切れば曲がるし、ブレーキを踏めば止まる。しかし、その一挙手一投足には欧州のクルマと明確な差があった。言語化や数値化の難しいクルマの挙動に対して、星付きシェフのみが知るシークレットレシピのような何かを、海外の自動車メーカーはもっているのだ。

近年マツダは、その何かの解析に積極的に取り組んでいる。CMなどに使われている。「ZOOM-ZOOM」や「Be a driver.」、また以前から使い続けている「人馬一体」というキャッチフレーズもすべてつき詰めて考えれば、ドライバーの”意のまま”に動くクルマ作りを目指しているというメッセージに他ならない。

乗り心地を左右する”躍度(やくど)”とは?

先日、北海道・旭川空港から北へ約50km、上川郡剣淵町にあるマツダのテストコースを起点に、一般公道も合わせて雪上試乗する機会を得た。そこではまず座学で”躍度”(加速度(G)の変化率)についての説明があった。

少々難しい話のため、わかりやすくバスと新幹線を例えに解説する。バスが発進する際に車内で立っていると、吊革につかまっていなければ体を支えられないが、新幹線であればどうにか歩行も可能であることはイメージできるだろう。仮に目標速度が同じだとすれば、両者のあいだには加速度が変化していく勢いの違いがあるのだ。つまりゆっくり一定に加速すれば躍度は低く、その逆であれば躍度が高くなることを意味する。

これをクルマの運転に置き換えると、アクセルを踏む込む量で”加速度”が、アクセルを踏み込むスピードで”躍度”が変化する。そして、その現象は加速のときだけでなく、コーナーを曲がるときにも、ブレーキを踏むときにも発生している。

ともすると、少しアクセルを踏み込むとググッと加速するような、ステアリングを少し切り込むとグイッと向きを変えるような、そういったクルマがスポーティで、意のままに動くと解釈されがちだが、そうではないのだ。マツダが考えるいいクルマとはすなわち、雪道のように刻々とかわる路面状況においても、加速度、躍度をうまくあやつることができるものという。

ドライバーは高速道路での合流の際にこれくらい加速したい、目の前の信号が赤になった際にこれくらいの距離で止まりたいと、例え無意識であったとしてもイメージしながら操作しているのだ。そのイメージと現実のクルマの挙動がうまくつながったとき、人は気持ち良さを、また長時間のドライブを経ても疲れないと感じるわけだ。

マツダは先述したシークレットレシピの「見える化」に挑戦し続けている。そして、この雪上試乗会を通じて初めて日本車が”走る、曲がる、止まる”の3要素においても欧州メーカーの背中を捉えた、と感じることができた。欧州車贔屓の人たちも、いまのマツダ車を試乗してみるといい。きっと驚くはずだ。近頃の自動車業界は電動化、自動化の話題でもちきりだが、いまのうちに自らの意志で動かすことができる、そして意のままに動く”自動車”を享受しておきたいと思うのだ。

MAZDA雪上ドライブ in 北海道フォトギャラリー(写真15点)

文/藤野太一 構成/iconic