今年、20周年を迎えるシャネル・ネクサス・ホール。本年、最初の展覧会では、写真を主なメディアとして創作活動を行うアジアのアーティストにフォーカスしたシリーズの第二弾を開催する。今回はインド出身のアーティスト、プシュパマラ N (Pushpamala N)を紹介。KYOTOGRAPHIEそして銀座のシャネル・ネクサス・ホールの2会場で、それぞれ異なる作品シリーズを展示予定だ。

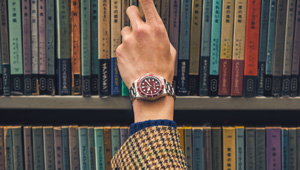

プシュパマラ Nは、インドのバンガロール(現ベンガルール)を拠点に活動するアーティストだ。もともと彫刻家として開始したプシュパマラの創作活動は、写真や映画へと移行し、1990年代半ばから、自らがさまざまな役柄に扮して示唆に富んだ物語を作り上げるフォト・パフォーマンスやステージド・フォトの創作を始めた。

その作品は、女性像の構築や、国家の枠組みを探求するもので、美術史、アーカイブ資料、大衆文化から引き出された象徴的なイメージや原型を丹念に再現している。

制作は基本的に共同作業で行われ、作家が共鳴する既成のイメージを特定し、自身のスタジオで再現。友人や素人のキャスト、技術者へ(監督のように)指示をし、細部まで計算されたシーンを作り上げている。ハイテクなデジタル加工とは対照的に、プシュパマラのアナログで演劇のように構成された演出(ミザンセーヌ)は、その作為的なものをあえて強調させ、これにより、作品の根底にある概念的な枠組みに意識を向けさせるのだ。

1956年生まれ。インドのバンガロールを拠点に多様な分野で活動するアーティスト。彫刻家として活動を開始し、1990年代半ばから、さまざまな役柄に扮して示唆に富んだ物語を作り上げるフォト・パフォーマンスやステージド・フォトの創作を始める。その作品は、女性像の構築や国民国家の枠組みといったテーマに取り組んでいる。プシュパマラは「現代インド美術界で最もエンターテイ二ングなイコノクラスト」と評され、自らをフレームに登場させ、社会問題の中心に位置づけている。そして、創造者であると同時に歴史の産物としてのアーティストの役割を探求。作品は、ニューヨーク近代美術館、テート・モダン(ロンドン)、MUCEM(マルセイユ)、Jimei x Arles国際写真祭(厦門)、第66回ベルリン国際映画祭、ヴォルフスブルク美術館、Museum of Art and Photography(バンガロール)、バンクーバー美術館、フォトフェスト(ヒューストン)、チョビ・メラ(ダッカ)、釜山ビエンナーレ、コチ=ムジリス・ビエンナーレなどで展示。チェンナイ・フォト・ビエンナーレ2019のアーティスティック・ディレクターを務める。

以下、展覧会でも展示予定の代表作を紹介していこう。

『The Arrival of Vasco da Gama ヴァスコ ダ ガマの到来』はプシュパマラが歴史的にも有名な西洋絵画をベースにすると同時に自ら男性の主役に扮した作品。モデルとなった絵画は、ダ ガマの航海400周年を記念して制作された、ヴェローゾ サルガド(1864-1945)の『Vasco da Gama perante o Samorim de Calecute(カリカット王ザモリンの前のヴァスコ ダ ガマ)』(1898年)だ。

オリジナルの絵画でもダ ガマが構図の中央に、様々な時代や地域の衣装をまとった廷臣たちに囲まれたカリカットの王の前に立っている。プシュパマラによると、このシーンは完全な作り話だという。

「後世になって、ヴァスコ ダ ガマの持参した貢物がわずかだったためザモリンは謁見を許さなかったという証拠が見つかっています。」

再演という行為と、その結果生み出された写真を通じて、プシュパマラはサルガドの当初の意図を覆し、想像による創作が後に歴史的正当性を付与されたという過程を逆転させ、フィクション、果てはプロパガンダの域にまで戻しているのだ。

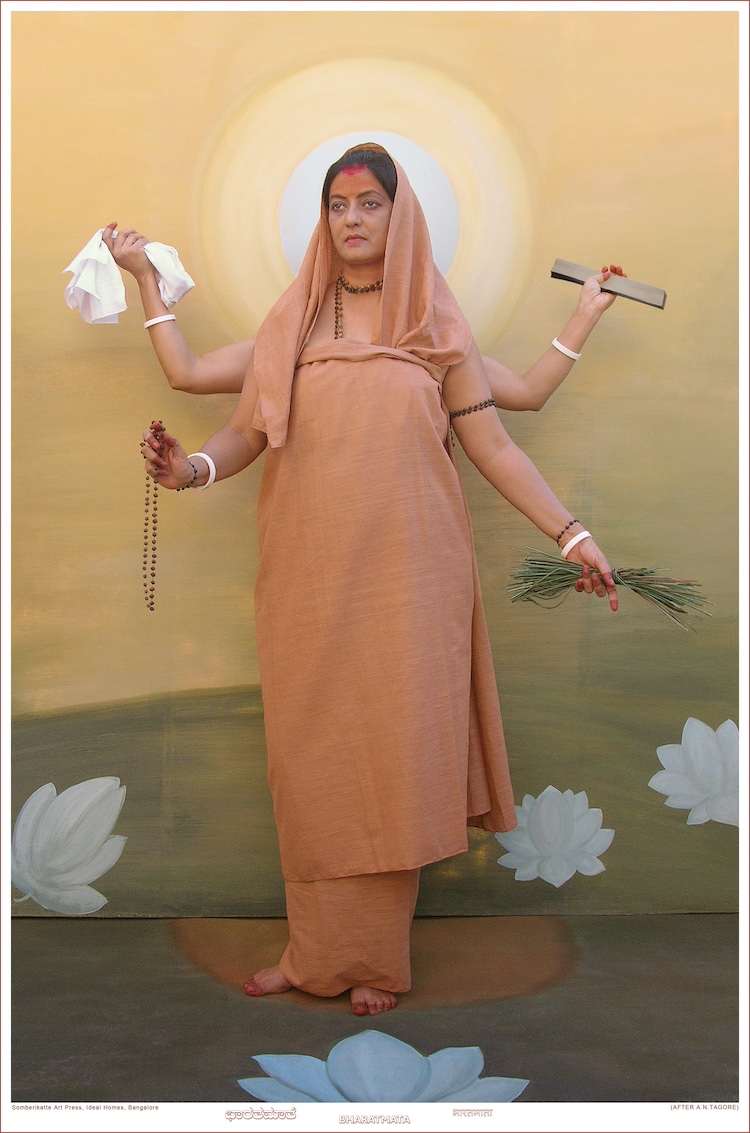

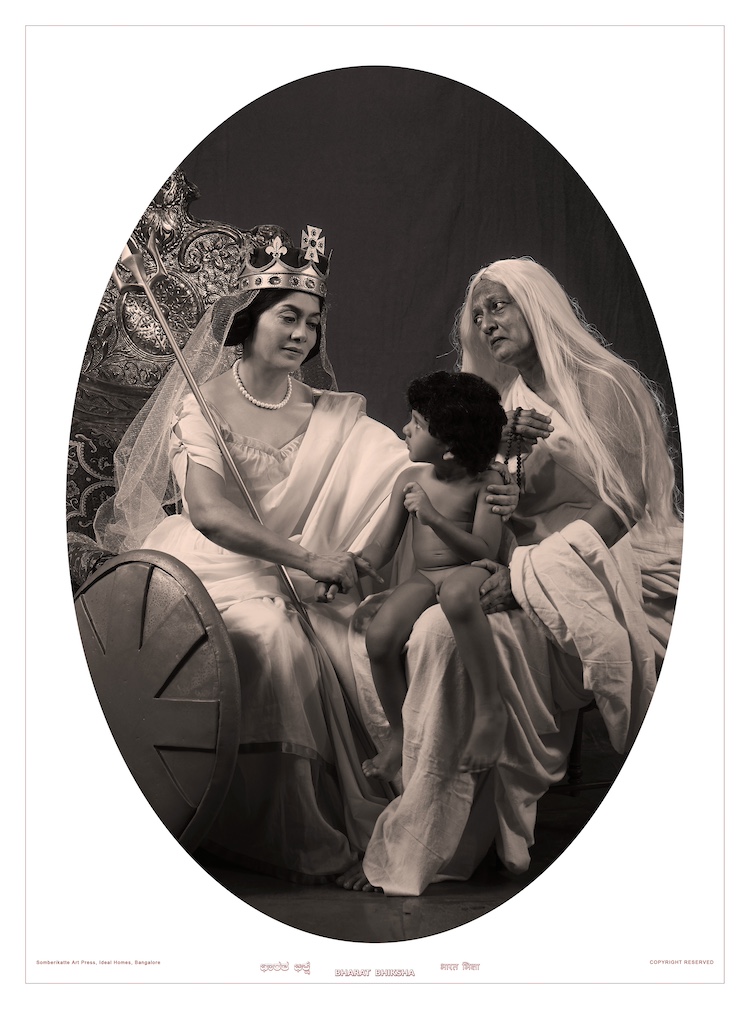

『Mother India 母なるインド』は現在も進行中のシリーズだ。インドで最も通俗な歴史的メタファーのひとつである「母なるインド(バーラト・マータ)」を通じて、国家形成のあり方を遊び心を交えながら検証している。

これらの作品は、イギリスの支配に対する国民意識を奮い立たせるシンボルとして広まったもので、プシュパマラは2000年代初頭から、歴史を通して登場した様々なイメージを再現している。制度的な家父長制が根強く残り頻繁に女性抑圧が行われている社会であるにもかかわらず、このシリーズを通じ、インドは母であり女神、勇ましく力強い姿として表現されているのだ。

Mother Indiaの作品は超大国としてのインドを再定義するというイデオロギー的な動き、伝統的価値観と現代的価値観の間で板挟みとなった女性の窮状、さらには過去と多様な文化・民族の存在が意図的に隠されてしまう現状について考察する場となっている。

『Avega~The Passion「ラーマーヤナ」より3人の女性の物語』は、紀元前3~2世紀にサンスクリット語で書かれた古代インドの叙事詩「ラーマーヤナ」のフェミニスト的批評を表現した作品。

見過ごされがちな3人の主要な女性登場人物<カイケーイー>、<シュールパナカー>、<シーター>の役柄を演じることで、プシュパマラはこの物語における男性人物に焦点を当てた伝統的な手法に真っ向から挑んでいる。

作家自身が作り上げた幻想的な空間を舞台にしたこのシリーズは、3つのセクションに分かれており、それぞれ異なる視覚表現のジャンルを活用。プシュパマラのフォト・パフォーマンスは、綿密な歴史研究と政治的論評を、一部想像上のイメージの視覚化と組み合わせ、歴史、写真、映画、演劇、大衆文化の慣れ親しんだ物語について絶えず問いを持つことを促しているのだ。

こうした、プシュパマラの実践は、視覚的言語を通して文化的・国家的記憶がどのように形成されるか鋭く考察しているといえよう。プシュパマラは、こうした歴史的・文化的な背景を持つイメージをあえて再現することで、その成り立ちを浮き彫りにし観る者に「真実とは何か」を問いかけているのだ。

ぜひ、京都および東京の会場で、プシュパマラの作品を間近でご覧いただき、その強烈なメッセージを感じてみてはいかがだろうか。

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭

会期:2025/4/12(土)ー 5/11(日)

開館時間:10:00ー19:00

休館日:4/14(月)、4/21(月)、5/7(水)

入場料:1200円

会場:京都文化博物館 別館

主催:シャネル・ネクサス・ホール

詳しくはこちら

京都国際写真祭公式サイト

KYOTOGRAPHIEでの展示につづき、6月27日から東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールではシネマトグラフィーをテーマにした3つの作品シリーズを展示。プシュパマラがフォト・パフォーマンスを手掛けた最初のシリーズ〈Phantom Lady or Kismet〉や、インド美学における9つの感情「ラサ」を主題に、緻密な演出が組まれたセルフ・ポートレイト作品<The Navarasa Suite>など、すべて日本国内初展示作品となる。

Dressing Up: Pushpamala N

会期:2025/6/27(金)ー 8/17(日)

開館時間:11:00ー19:00 (最終入場18:30)

入場料:無料・予約不要

会場:シャネル・ネクサス・ホール中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング 4F

詳しくはこちら