東京女子医科大学・野中康一教授に教わる

自分の未来を守る健康への投資術

働き盛りの壮年期はがんに罹患するリスクも跳ね上がる。しかし、早期に発見して治療すれば恐れることはない。その手段として消化器がんには内視鏡検査が最も有効だ。

東京女子医科大学

野中康一(のなか・こういち)教授

1976年、熊本県生まれ。医学博士。2002年、島根医科大学(現・島根大学)医学部卒業後、熊本大学医学部第一内科(消化器内科)に入局。NTT東日本関東病院、埼玉医科大学国際医療センターなどを経て、‘20年より東京女子医科大学消化器内視鏡科教授。

がん死の割合は、40歳すぎて2割程度から徐々に増加、壮年期後半には4割にもなる

社会的地位が上がり、責任のある仕事を任せられるようになった半面、ストレスも多く、心身の負担が増大する壮年期(40~64歳)は、重篤な病気にかかるリスクも高まってくる。この年代は高血圧症、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化症などに加え、こうした生活習慣病やメタボリックシンドロームをベースに引き起こされる心疾患や脳血管疾患に注意しなければならない。

また、日本人の2人に1人が罹患するといわれるがんも侮ってはならない。治療の進歩とともに以前よりは長生きできるようになってはいるものの、男性では4人に1人、女性では6人に1人ががんで亡くなっている。

「厚生労働省が公表した2023年人口動態統計では壮年期の男性の死亡原因の第1位は悪性新生物、つまりがんであることがわかっています。全死亡率におけるがん死の割合は40歳をすぎると2割程度から徐々に増加し、壮年期後半には4割にもおよびます」と東京女子医科大学消化器内視鏡科教授の野中康一先生は警告する。

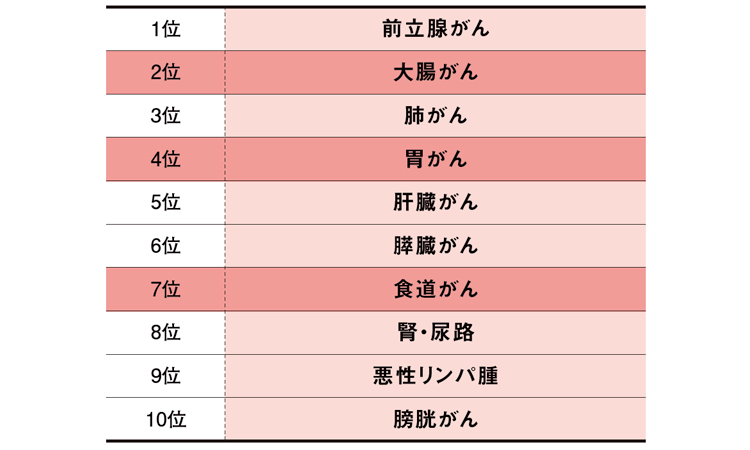

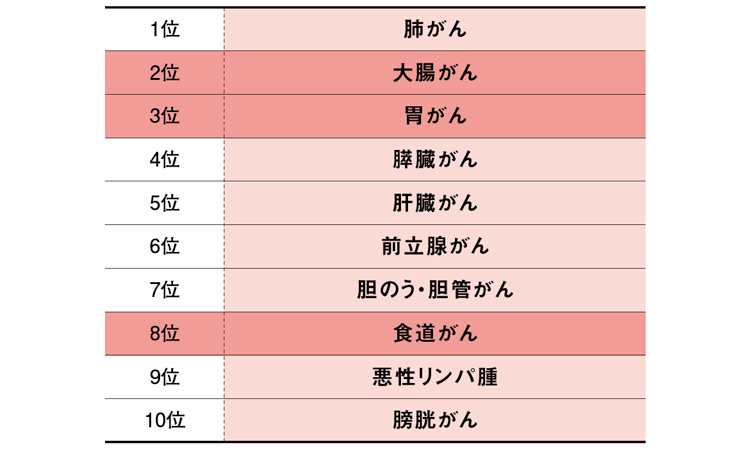

国立がん研究センターの最新がん統計(2020年)によると、男性が最もかかりやすいのは前立腺がんだった。次いで大腸がん、肺がん、胃がんが続く。そして男性で死亡数が最も多かったのは肺がんで、次いで大腸がん、胃がん、膵臓がんの順であった(下の表参照)。

「がんの中には、胃がんのヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)や子宮頸がんのヒトパピローマウイルスなど、発症にかかわるリスク因子が明らかになったものもあります。しかし、多くのがんは、さまざまな要因によって発症していると考えられており、確実に予防する有効な手段がないのが現状です。がんで死なないためには早期の段階でがんを発見し、適切な治療を行うことが不可欠なのです」と野中先生はアドバイスする。

国立がん研究センターの5年相対生存率データによると、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんは、Ⅰ期(がんの進行度を表すステージのうち初期の段階)で見つかった場合、95%以上の人が助かっている。

がん治療費の自己負担金が200万円になることも

早期発見の有効な手段はがん検診だ。そのため、国では死亡数を減らすことを目的に、罹患者数や死亡者数が多く、かつ治療法が確立していて検診で死亡が減らせることが科学的に証明されている「5大がん」といわれる胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんに対するがん検診を推奨している。しかし、日本のがん検診受診率は低く、欧米の受診率が検診対象者数の70~80%であるのに対し、日本では40~50%程度にとどまる(2022年国民生活基礎調査)。また、がん対策に関する内閣府の世論調査(2016年度)によると、がん検診を受けない理由として男女ともに「受ける時間がない」が最も多く、次いで男性では「健康状態に自信があり、必要性を感じない」、「心配なときはいつでも医療機関を受診できる」という理由が続いた。

だが、心配になってから受診しても後の祭りだ。「自覚症状をきっかけに発見された場合は、がんが進行していることも少なくありません。進行がんになると手術だけでは治せないため、薬物療法や放射線療法も必要になります。当然、治療費も嵩みます」と野中先生は指摘する。

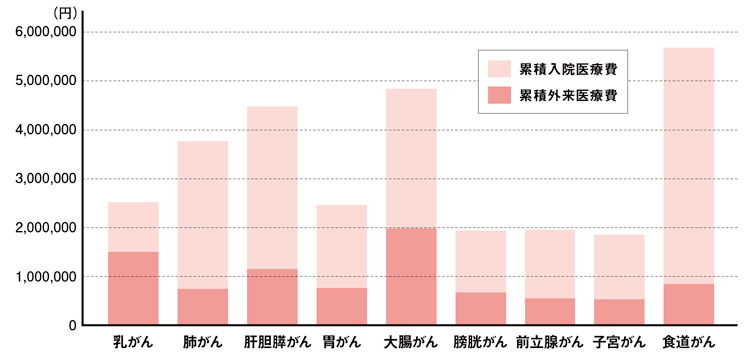

がんの治療がいったん終了しても再発や転移のリスクが低下し治癒したとみなされるまでに5年かかる。その間の医療費を調査した論文によると、5年間の平均医療費が最も高かったのは食道がんで567万7000円、次いで大腸がんが483万8000円だった(下のグラフ参照)。

さらに近年はがんの新薬が次々に開発され、薬物療法で使用する治療薬が高額化している。国の高額療養費制度(医療機関の窓口での支払い額が1か月の上限額を超えると、超過分の金額が払い戻される仕組み)を活用しても年収1160万円超の高所得者の場合、1か月の上限額が約26万円(多数回該当は約14万円)に設定されているため、年間200万円余りの自己負担金を支払うことも珍しくない。

がん検診を受けることが“健康への投資”になる

「がん治療に貴重な時間とお金を費やすのなら“健康への投資”だと考えて、がん検診を定期的に受けることをおすすめします。なぜなら検診を受けることで早期に発見できて、確実に治せるがんがあるからです」と野中先生はアドバイスする。その主たるがんは、国が検診を推奨する5大がんである。

一方で、がん検診は自治体が実施する「住民検診」、事業者や保険者が実施する「職域検診」、個人が人間ドックや専門クリニックなどで任意で受ける「その他のがん検診」の3種類に分かれる。住民検診や職域検診には公費が投入されるため、集団での効果やメリットに重点が置かれ、国が推奨する方法(がんの種類、検査項目、年齢、受診間隔)に従って行われている。これに対し、その他のがん検診は個人の任意で受けられ、かつ自費診療となるため、検査できるがんの種類も検査項目も対象年齢も広がり、選択肢が増える。

「国が検診を推奨していないがんは見つかりにくいのか、あるいは推奨されていない検査項目ではがんを見つけにくいのかといえば、一概にそうともいえません。例えば、小型カメラを体内に挿入し、肉眼で直接観察できる内視鏡検査は咽頭がんや食道がんを自覚症状のない早期の段階で発見することが可能です」と野中先生は説明する。

そして「40代以降、がんにかかる人は確実に増えるわけで、男性の2人に1人が罹患する今、決して他人事ではありません。がんを恐れて日常のさまざまな愉しみを節制したり我慢したりするよりも年齢やライフスタイルなどから自分の罹患リスクの高いがんを知り、それらのがんを早期に発見できる検査方法や検診施設の情報を入手し、行動に移すことが肝心です。それこそが自分の未来や幸福を守る健康への投資術だといえるでしょう」と示唆する。

そこで、次回からは検診の有効性が高く、かつ男性の罹患率・死亡率ともに上位を占める胃がんや大腸がんといった消化器がんを中心に早期発見に役立つ検査方法や信頼できる検診施設の見分け方について具体的に紹介する。食事や嗜好品を含め、これまでの生活習慣やライフスタイルを大きく変えることなく、健康を維持したい人、がんで死にたくない人は必読だ。

[MEN’S EX Winter 2025の記事を再構成]