東京女子医科大学・野中康一教授に教わる

自分の未来を守る健康への投資術

働き盛りの壮年期はがんに罹患するリスクも跳ね上がる。しかし、早期に発見して治療すれば恐れることはない。その手段として消化器がんには内視鏡検査が最も有効だ。

東京女子医科大学

野中康一(のなか・こういち)教授

1976年、熊本県生まれ。医学博士。2002年、島根医科大学(現・島根大学)医学部卒業後、熊本大学医学部第一内科(消化器内科)に入局。NTT東日本関東病院、埼玉医科大学国際医療センターなどを経て、‘20年より東京女子医科大学消化器内視鏡科教授。

早期発見のカギは「施設選び」にあり!

近年、大都市圏を中心に増えている数多の内視鏡専門クリニックの中から一般の人が信頼に足り得る施設を選ぶのは容易なことではない。そこで、選択眼としてまずこだわりたいのが「医師の腕前」だ。この腕前には、受診者が処置中に苦しくないよう、かつトラブルなく安全に行えるよう内視鏡を操作する技術力に加え、早期がんを発見する観察力・診断力も含まれる。これらの目安となるのが、専門医資格と症例数だ。

「日本消化器内視鏡学会が認定する消化器内視鏡専門医の資格を持っているかどうかを確認しましょう。同学会のホームページでは専門医リストを公開しています」(野中先生)。症例数は各クリニックのホームページで確認しよう。内視鏡検査を行っている医師が1人なら年間1000~2000件以上が目安となる。「雑に対応されるおそれがあるから多すぎるのも問題です。超一流の内視鏡専門医でも年間3000~5000件の検査を実施するのが限界です」と野中先生は指摘する。

さらに、早期発見の確実性を高めたいのなら、検査支援システム(NBI/BLIなど)を搭載した内視鏡検査機器を導入しているかどうかも確かめたい。また、苦痛を避けるためには、鎮静剤を使用できるかどうかも大きな選択ポイントになる。そして、万が一早期がんが見つかった場合に備えてESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)などの治療件数も確認しておきたい。「これらの治療の合併症として出血や穿孔がまれに起こることがあるため、説明の際に治療医の成績を聞いておくと安心でしょう」。

そして、忘れてはならないのが感染対策だ。専属のスタッフを雇い、検査機器の洗浄を徹底する施設がある一方、その作業を怠る施設も少なくない。「この指標としてはクリニックの清潔さが参考になります。個人的意見としてですが特にトイレの掃除の状態をチェックすることをおすすめします」と野中先生はアドバイスする。

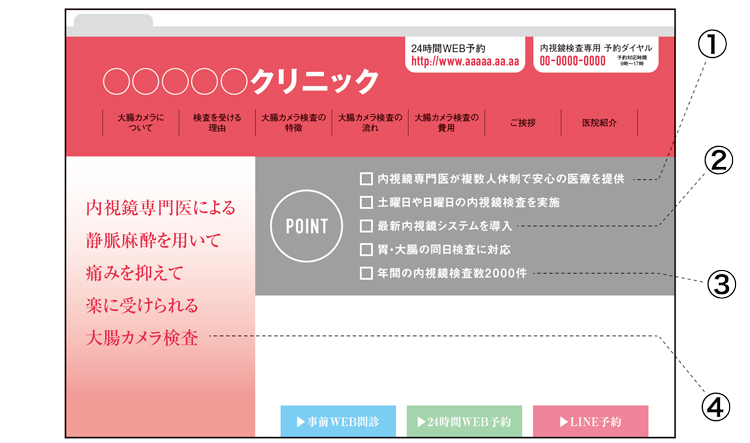

信頼できる内視鏡専門クリニックを探せ!

施設のホームページ、ここをチェックすれば実力がわかる

クリニックを探すとき、誰もが参考にするホームページ。内視鏡検査の実力を見分け、信頼できる施設には巡り合うためには、この4点を特にチェックすべし!

①消化器内視鏡専門医をチェック

安全に確実に早期がんを発見してもらうには医師の腕前がカギを握る。日本消化器内視鏡学会が認定する「消化器内視鏡専門医」の資格を持つ医師が対応することを確認する。

②検査支援システムをチェック

検査支援システムを搭載した内視鏡検査機器を使っているかどうかを確認する。がん病変の早期発見に役立つNBIやBLI、LCIといった光観察技術が活用されていることが多い。

③年間の検査数・治療数をチェック

内視鏡検査数の目安は年間1000~2000件以上。内視鏡治療数の目安は、食道ESDが年間50件以上、胃ESDが年間100件以上、大腸ESDが年間100件以上(200件以上の施設は全国上位)。

④鎮静剤の使用状況をチェック

検査に対する不安が強い人、嘔吐反射が強い人、処置中に強い痛みを感じる人などは特に鎮静剤の対象者となり得る。使用条件や使用状況を含めて確認しておくとより安心だ。

[MEN’S EX Winter 2025の記事を再構成]