そうこうしているうちに、着替えの時間。”北辰一刀流 撃剣会”の局長・髙田真祐さんが部屋までいらしてくださって、袴を着けてもらい、いざ道場へ。師範の髙田宏樹先生にまずは礼。見よう見まねで行いましたが、手のつきかたが違いました。武士は礼をするときにも気を抜いてはいけないそう。頭を下げたときに上から押さえつけられても対処できるように手はちょうど鼻を守れる位置に置き、親指をやや立てるのだそう。たしかに、鼻を床にドンと押しつけられたらそれだけで戦意喪失しますよね。

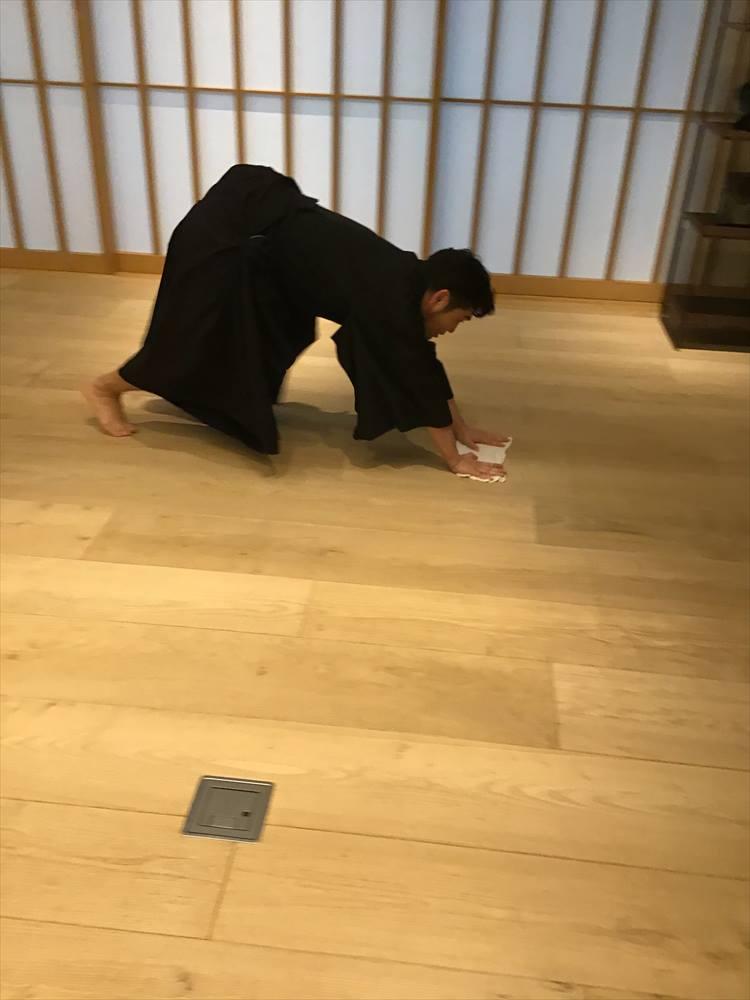

ぞうきんの絞りかたは右手が上になるように縦に持ち、外から内へと絞ります。この手の形は刀を握るのと同じ。無論、ぞうきん掛けは足腰の鍛錬になります。今までは礼儀とか形とかそういうものに縛られて窮屈だなと感じていましたが、単調な動作、細かい所作の謂われには明確な理由があるのだ、と知りました。鮨職人に修行は要らないと言った人もいましたが、やはり地道な練習は必要なのではないでしょうか。

ただし、頭ごなしにただやれと言われるときつくて、今回のように自分がやっている動作にどのような意味があるのかをきちんと教えてもらえると、納得できる。その辺りは昔のように「黙って従え」「目で見て覚えろ」というのが通用しなくなってきていますね。一方的な圧力や理不尽さがどうにも苦手で、この手のことを避けて生きてきたボクにとって、髙田師範の穏やかながらも理知的で、でも芯に本当の厳しさを持つ語り口調がとても心に響きました。

稽古は続きます。座っているときでさえ死に体(=完全に体を落ち着け、瞬時に立て直すことが不可能な状態)になることを避けることを教わりました。足裏は重ねず、両膝はこぶしひとつ半〜ふたつほど開ける、背筋は身体の正中線を糸で吊られているようほんの少し前掲でいる……等々。これらはすべて「敵にいつ襲われていも対処できるように」ということから。師範との会話では「殺られる」など普段の会話ではめったに出てこない単語が飛び出しますが、漫然と過ごしている日常でこのような緊張感はかえって心地よくも感じられるから不思議なもの。

手の組み方、目の閉じ方、呼吸の整え方、歩き方など、何気なくやっている所作を見つめ直し、その意義を噛みしめるように丁寧に、丁寧に教えてもらえます。一連の動作の後にいよいよ木刀を使って素振り。ぞうきん掛けで身につけた握り方とすり足、呼吸法を連動させて振る木刀は実に清々しいもの。高校の頃、嫌々やっていた剣道とは雲泥の差。同時にあのころ何も知ろうとしなかった自分が恥ずかしくさえ感じたほどです。