マリオ・ペコラさんの神業に仰天

いよいよ9月になると本格的にフルタイムの仕事が始まった。パリ時代にオーダーメイドのパターンの基礎を学んだとはいえ、AICPの授業の主軸は既製服の型紙。

「(パリで)作っていたものはデザイン性重視の型紙でした。時代の流れもあったと思います」と佐藤さん。

ペコラさんの仕事は佐藤さんにとっては原始的と思えるほど古風なスタイルゆえ、仕事は一から学ぶことばかり。当時の印象的な仕事について聞くと「目で測って、仕事が早いこと」との答えが返ってきた。イタリアでは寸法に頼らない仕立て職人が少なくない。特にペコラさんはその傾向が強く、なにもかもが目分量。メジャーを使わない分、仕事が早いというわけだ。また、なんでも手で縫うのも佐藤さんが驚いたことの一つ。「ハンドメイドは当然でしょ?」と思う読者がいるかもしれないが、そうではない。ペコラさんの場合は下準備の作業で、必要と思えないことにも手縫いの工程が追加される。

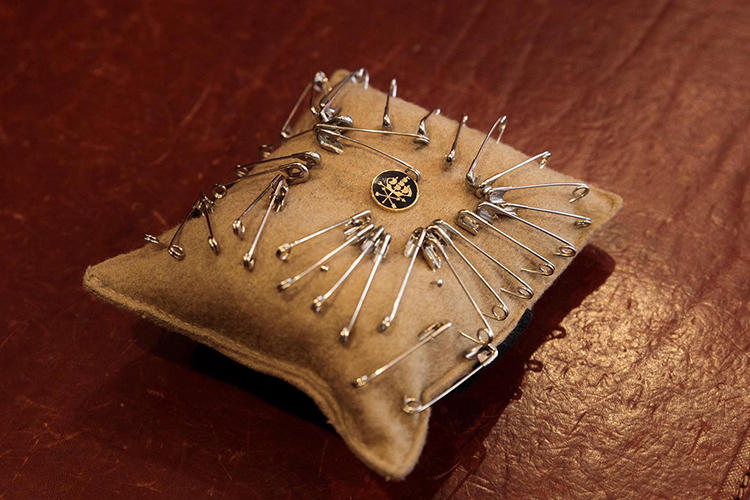

たとえば、長い生地の耳を1cmの幅で折り返し、折り目をつけるようにアイロンをかけるとする。通常なら右手にアイロンを持ち、左手で生地の端を折り返しながら、少しずつ左手を追いかけるようにアイロンを進めるはずだ。ところがペコラさんの場合は、先に仕付け糸で折り返した状態を固定してからアイロンをかけるという。

「いちいち手間をかけるのです。手が早いからアイロンをかけるだけの場合と時間は変わらないし、きれいに仕上がる。一番安全できれいにできる方法を選び、手間暇はいとわないのです。仕立ての根本が(今までの理解と)まったく違っていて、そこが一番大事なところ。ぱっと見のキレイさは細かい作業の積み重ねで生まれます。だから、ペコラさんの仕立ては圧倒的にきれいに見えました」。

コラム:佐藤さんの仕事場を拝見! Part2

5年経ち、帰国の日がやってきた

佐藤さんの最初の二年間は手伝いから始まり、徐々に袖やポケットなど部分的な仕立てを任されるようになる。これまでの蓄積があったにも関わらず、パーツづくりを熟練の職人と同じスピードで仕上げるのに、一年少々の時間が必要であった。つづいて3年目ともなれば、腕前が上達し重要な部分の仕事が次々に回ってきたそうだ。しかし、どれだけ佐藤さんやほかの職人が成長しようとも、ペコラさんがフィニッシュだけは誰にも任せなかった。5年が経ち、着実に腕を上げた佐藤さんはいよいよミラノでの修行を終えて日本へ戻ることとなる。