がん患者数が最も多いのは大腸がんである

今回は、大腸の早期がんについてのお話です。今は2人に1人ががんになるといわれる時代です。大腸がんは、日本で最も患者数が多いがんですから、誰にとっても他人事ではありません。

早期の大腸がんで、患者が難しい判断を迫られるのは内視鏡手術。腫瘍そのものは取り除けたものの、再発や転移の予防のために追加外科手術を勧められるようなケースです。

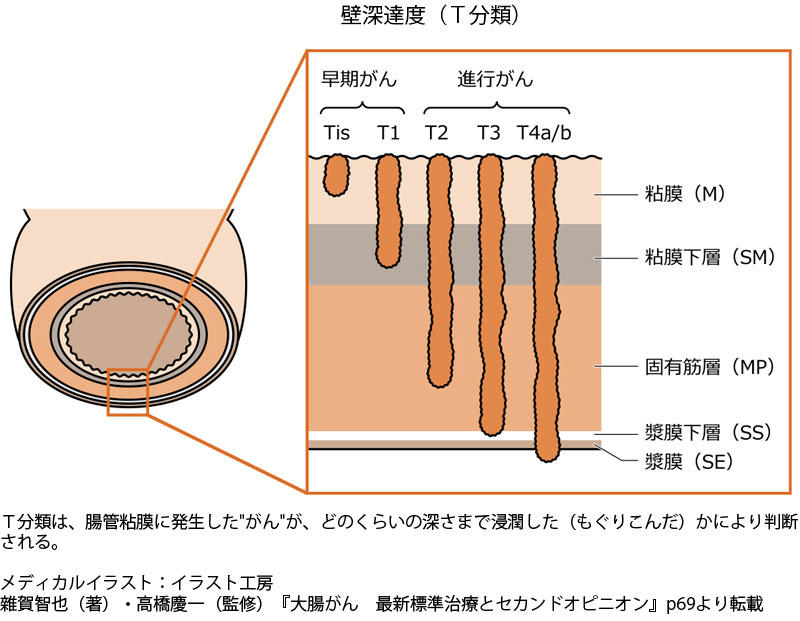

がんの分類方法の中に「T分類」といって、がんの根っこの深さ(壁深達度)を表す方法があります。

大腸の腸管は、内側より粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜(しょうまく)下層、漿膜で構成されています(ただし、下部直腸には漿膜はありません)。

T分類では、がんが粘膜内にとどまっている状態を「Tis」、粘膜下層に到達している状態を「T1」、固有筋層に到達した状態を「T2」、漿膜下層に到達した状態を「T3」、漿膜表面に露出した状態を「T4a」、他臓器にまで浸潤している状態を「T4b」と呼びます。「Tis」「T1」の状態のがんは早期がんと呼ばれます。

粘膜内がん(Tis)や、粘膜下層への浸潤が1mm未満の軽度浸潤がん(T1a)では、リンパ節転移の可能性はほとんどないことがわかっていますが、粘膜下層への浸潤が1mm以上の深部浸潤がん(T1b)では、リンパ節転移が12.5%あるという統計があります。リンパ節転移から再発の恐れがあるということで、T1bのケースは治療ガイドラインでリンパ節を含めて切除する追加外科手術が推奨されています。